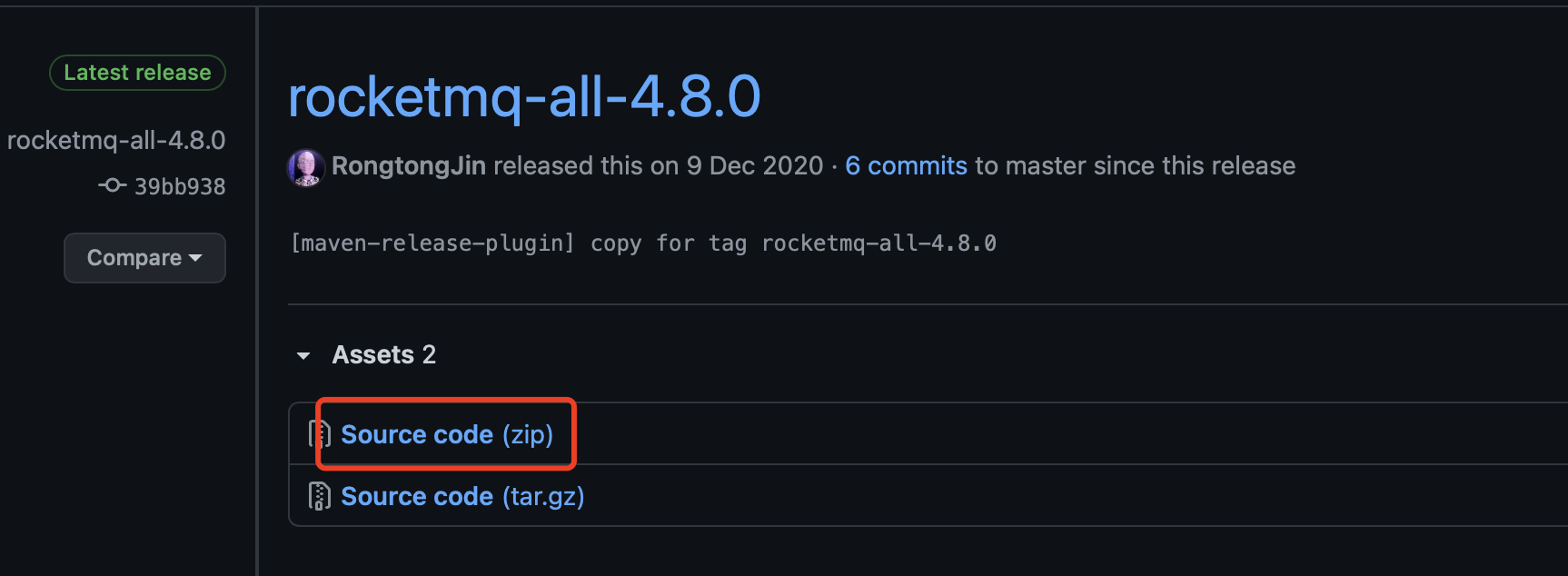

B树、B-树、B+树、B*树的定义和区分

参考文章:B树、B-树、B+树、B*树之间的关系

B树

**[B-tree][]树即[B树][B]**,B即**Balanced**,平衡的意思。因为B树的原英文名称为B-tree,而国内很多人喜欢把B-tree译作B-树,其实,这是个非常不好的直译,很容易让人产生[误解][Link 1]。如[人们][Link 2]可能会以为B-树是一种树,而B树又是另一种树。而事实上是,**B-tree就是指的B树**。特此说明。

先介绍下二叉搜索树

1.所有非叶子结点至多拥有两个儿子(Left和Right);2.所有结点存储一个关键字;3.非叶子结点的左指针指向小于其关键字的子树,右指针指向大于其关键字的子树;

如:

二叉搜索树的搜索,从根结点开始,如果查询的关键字与结点的关键字相等,那么就命中;否则,如果查询关键字比结点关键字小,就进入左儿子;如果比结点关键字大,就进入右儿子;如果左儿子或右儿子的指针为空,则报告找不到相应的关键字;如果二叉搜索树的所有非叶子结点的左右子树的结点数目均保持差不多(平衡),那么B树的搜索性能逼近二分查找;但它比连续内存空间的二分查找的优点是,改变二叉搜索树结构(插入与删除结点)不需要移动大段的内存数据,甚至通常是常数开销;

如:

但二叉搜索树在经过多次插入与删除后,有可能导致不同的结构:

右边也是一个二叉搜索树,但它的搜索性能已经是线性的了;同样的关键字集合有可能导致不同的树结构索引;所以,使用二叉搜索树还要考虑尽可能让B树保持左图的结构,和避免右图的结构,也就是所谓的“平衡”问题;实际使用的二叉搜索树都是在原二叉搜索树的基础上加上平衡算法,即“平衡二叉树”;如何保持B树结点分布均匀的平衡算法是平衡二叉树的关键;平衡算法是一种在二叉搜索树中插入和删除结点的

策略;

B-树

是一种多路搜索树(并不是二叉的):

1.定义任意非叶子结点最多只有M个儿子;且M>2;2.根结点的儿子数为\[2, M\];3.除根结点以外的非叶子结点的儿子数为\[M/2, M\];4.每个结点存放至少M/2-1(取上整)和至多M-1个关键字;(至少2个关键字)5.非叶子结点的关键字个数=指向儿子的指针个数-1;6.非叶子结点的关键字:K\[1\], K\[2\], …, K\[M-1\];且K\[i\] < K\[i+1\];7.非叶子结点的指针:P\[1\], P\[2\], …, P\[M\];其中P\[1\]指向关键字小于K\[1\]的子树,P\[M\]指向关键字大于K\[M-1\]的子树,其它P\[i\]指向关键字属于(K\[i-1\], K\[i\])的子树;8.所有叶子结点位于同一层;9. 非叶子节点也可以存储关键字 (B+树关键字只能存在叶子节点)

如:(M=3)

B-树的搜索,从根结点开始,对结点内的关键字(有序)序列进行二分查找,如果命中则结束,否则进入查询关键字所属范围的儿子结点;重复,直到所对应的儿子指针为空,或已经是叶子结点;

B-树的特性:

1.关键字集合分布在整颗树中;2.任何一个关键字出现且只出现在一个结点中;3.搜索有可能在非叶子结点结束;4.其搜索性能等价于在关键字全集内做一次二分查找;5.自动层次控制;

由于限制了除根结点以外的非叶子结点,至少含有M/2个儿子,确保了结点的至少利用率,其最低搜索性能为:

其中,M为设定的非叶子结点最多子树个数,N为关键字总数;所以B-树的性能总是等价于二分查找(与M值无关),也就没有B树平衡的问题; 由于M/2的限制,在插入结点时,如果结点已满,需要将结点分裂为两个各占M/2的结点;删除结点时,需将两个不足M/2的兄弟结点合并;

B+树

B+树是B-树的变体,也是一种多路搜索树:

其定义基本与B-树同,除了:

- 非叶子结点的子树指针与关键字个数相同;

- 非叶子结点的子树指针P[i],指向关键字值属于[K[i], K[i+1])的子树(B-树是开区间);

- 为所有叶子结点增加一个链指针;

- 所有关键字都在叶子结点出现;中间节点只存指针

- 在B+树的结构中,只在叶子节点存储数据,在非叶子节点中只存储的索引

如:(M=3)

B+的搜索与B-树也基本相同,区别是B+树只有达到叶子结点才命中(B-树可以在

非叶子结点命中),其性能也等价于在关键字全集做一次二分查找;

B+的特性:

1.所有关键字都出现在叶子结点的链表中(稠密索引),且链表中的关键字恰好是有序的;2.不可能在非叶子结点命中;3.非叶子结点相当于是叶子结点的索引(稀疏索引),叶子结点相当于是存储(关键字)数据的数据层;4.更适合文件索引系统;

B+树相对于B树的优点:

- B树只适合随机检索,而B+树同时支持随机检索和顺序检索;

- B+树空间利用率更高,可减少I/O次数,磁盘读写代价更低。一般来说,索引本身也很大,不可能全部存储在内存中,因此索引往往以索引文件的形式存储的磁盘上。这样的话,索引查找过程中就要产生磁盘I/O消耗。B+树的内部结点并没有指向关键字具体信息的指针,只是作为索引使用,其内部结点比B树小,盘块能容纳的结点中关键字数量更多,一次性读入内存中可以查找的关键字也就越多,相对的,IO读写次数也就降低了。而IO读写次数是影响索引检索效率的最大因素;

- B+树的查询效率更加稳定。B树搜索有可能会在非叶子结点结束,越靠近根节点的记录查找时间越短,只要找到关键字即可确定记录的存在,其性能等价于在关键字全集内做一次二分查找。而在B+树中,顺序检索比较明显,随机检索时,任何关键字的查找都必须走一条从根节点到叶节点的路,所有关键字的查找路径长度相同,导致每一个关键字的查询效率相当。

- B-树在提高了磁盘IO性能的同时并没有解决元素遍历的效率低下的问题。B+树的叶子节点使用指针顺序连接在一起,只要遍历叶子节点就可以实现整棵树的遍历。而且在数据库中基于范围的查询是非常频繁的,而B树不支持这样的操作。

- 增删文件(节点)时,效率更高。因为B+树的叶子节点包含所有关键字,并以有序的链表结构存储,这样可很好提高增删效率。

B*树

是B+树的变体,在B+树的非根和非叶子结点再增加指向兄弟的指针;

B*树定义了非叶子结点关键字个数至少为(2/3)*M,即块的最低使用率为2/3(代替B+树的1/2);

B+树的分裂:

当一个结点满时,分配一个新的结点,并将原结点中1/2的数据复制到新结点,最后在父结点中增加新结点的指针;B+树的分裂只影响原结点和父结点,而不会影响兄弟结点,所以它不需要指向兄弟的指针;

B*树的分裂:

当一个结点满时,如果它的下一个兄弟结点未满,那么将一部分数据移到兄弟结点中,再在原结点插入关键字,最后修改父结点中兄弟结点的关键字(因为兄弟结点的关键字范围改变了);如果兄弟也满了,则在原结点与兄弟结点之间增加新结点,并各复制1/3的数据到新结点,最后在父结点增加新结点的指针;

所以,B\*树分配新结点的概率比B+树要低,空间使用率更高;

小结

- 二叉搜索树:二叉树,每个结点只存储一个关键字,等于则命中,小于走左结点,大于走右结点;

- B(B-)树:多路搜索树,每个结点存储M/2到M个关键字,非叶子结点存储指向关键字范围的子结点;所有关键字在整颗树中出现,且只出现一次,非叶子结点可以命中;

- B+树:在B-树基础上,为叶子结点增加链表指针,所有关键字都在叶子结点中出现,非叶子结点作为叶子结点的索引;B+树总是到叶子结点才命中;

- B*树:在B+树基础上,为非叶子结点也增加链表指针,将结点的最低利用率从1/2提高到2/3;

还没有评论,来说两句吧...